| 【雑記】 |

| 2007/12/31 |

| タァーイムリミット!! という事で残念ながら年末になってしまいました、流石に2ヶ月でペイントソフトを完成させるのは (自分の力量では) 無茶だった模様、構成要素の内部的なアルゴリズムは大体できているのだが、ワークフローデザインが定まらぬ為本実装には至らず. 先日の日記からでは選択ペン・消しゴム, 投げ縄ツール, 選択領域移動などを実装、ただツールパネルとツールオプションのGUI的な相関デザインが決まらないので、ショートカットキーでの切り替えのみで無様、まぁもう暫くはデザイン部分ついて考えねばなりますまい、1月中に区切りが付けられると良いのだが. --------------- 以前より言っている通り数日実家に帰省してきます、、、気分良く年越しを迎えたかったのだけど、という事でもう暫く続く予定 ;-)

|

| 2007/12/27 色の塗り感覚の相違 |

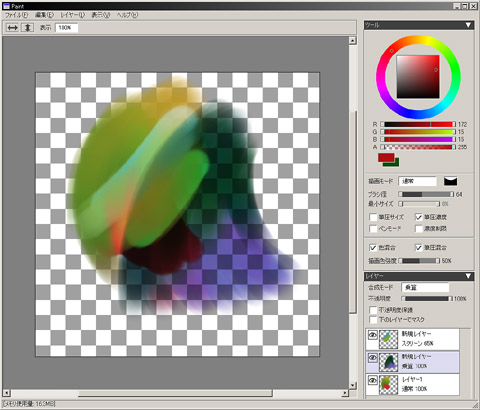

| ここ暫くKOJIさんに筆(?)ツールの駄目出しを食らっている、曰く 「意図した色で塗り辛く、コントロールし難い」 との事、逆に自分としては自分の中の「塗り」の感覚で調整している為、その部分は意図した所で議論(?)は平行線. 取り敢えずは諦められてしまった模様(^^;;; 本当はタブレットで実際にいじってみて議論する予定だったのだが、諸事情により適わず. その際に「君の塗り方はそれ程一般的じゃないかも」と言われてしまう(苦笑) 、、、まぁ少々思い当たる節もあるのだが(^^;; という事で少々落描き、題材はともかく自分の色の混ざり具合の丁度良い感覚はこんなカンジという所(5分程の落描きの為構図等は不問の事)

単色のイメージで色の表情を混ぜる時の最低限の単色の組み立ての感覚がこんな具合、実際子供の頃絵を教わった時に色はキャンバスの上で混ぜるものというカンジのやり方が身に付いている為、確かに指摘される通り一般的かどうかと言われると自信が持てぬ部分は有り. 、、、しかしそんなに一般的で無いかしらん?(^^;;

|

| 2007/12/21 |

| とうとうSAIのベータ版発表 思えば現在のバージョンの初版がリリースされてから 「今度の今度こそ、オラの本気を見せてやる」 という台詞を聞き続ける事ここ数年、年末・年始の話題はほぼ「来年こそは出せるかなー」という具合だった気がしますが(笑) いよいよという所でしょうか. 取り敢えずまだ、おつかれさまもおめでとうも言いません、後少し、頑張れ〜>KOJIさん

|

| 2007/12/20 |

| Undoの為の仕込み & 暫定的にブラシストロークのみUndo機能を実装、レイヤー結合等の機能でのUndoも流れは見えているものの、内部的なレイヤーリスト保持部の設計はまだ流動的な為こちらはまだ据え置き. 先の選択領域表示 (蟻の行進) と合わせて実行負荷が気になる個所だったが、想定解像度の範囲内ではほぼ問題無い形で実装できた模様、一番心配していた個所だけに安堵. メンテナンスの柔軟性を考えレイヤーはリファレンスカウンタで管理するよう修正、HDDにUndo情報を書き出すような構成には応用が効かないが、現段階の想定では印刷解像度などは対応するつもりは無いので、まずはこの形で一通りの構造を決定する事を優先する. 大解像度まで想定したソフトを作る場合は他にも現状のデータ設計では無理な個所が幾つかあるので、その場合はまた0から書く方が正解だろう ;-) ついでにブラシのアルゴリズムを修正、以前のバージョンで筆圧サイズと濃度を有効にした場合に発生していた若干の塗りムラをほぼ無くす事が出来たので、これにてブラシエンジンのベースに関する懸念はほぼ全て解消出来た筈. しかし、、、インターフェイスは未だベストの解が得られず、基本は年内にほぼ実装完了な形だけど、ソフトとしての完成は来年に持ち越しかも :-<

|

| 2007/12/17 継続中 |

| 先週一週間は外面での進展は無し. 内部構造としてツール切り替えを想定したイベント構成に書き換えたり選択領域指定・表示を実装したり、移動ツール用の合成表示を作ったり(グラデーション選択時に移動画像が重なって丁度元画像と同じにならなければいけない) に対応したり. 色々と仕込みの段階ではあるものの外面には目立った話は無い. GUI部は色々検証するもまだ確定的な解は得られず、色々試す過程で最近カスタムコントロールを作るのが何やらやたら気持ち良くなってきたカンジ、ついでに今まで作り貯めたコントロールも現在のフレームワークに合わせて修正してみたが、かなり安定して書けるようになった気がする. という事でまだまだ続きます:-)

|

| 2007/12/9 |

| ブラシエンジンはほぼ満足行く仕上りになったので先週はひたすらコントロールを作っていました、この位↓まで進展

、、、なんだか、画面が揃ってくるとちゃんとしたソフトみたいに見えるから不思議なもの(笑) 画面がsaiと似ているのはご愛嬌、実際ここ10年程メインのペイントソフトとして使っているので一番扱い易いのがこのスタイルなんですな、とは言えプルダウンフレームで実装してみたもののイマイチ使い勝手が悪いので、練ってみて場合によっては変更するかも. ツールレイアウトの問題はフローティングにしてしまえば安易に解決するものの、個人的にはマルチディスプレイ以外ではフローティングって大嫌いなので、ここは熟考したい所. ただ主にペイントアルゴリズムの実験用のエンジンも兼ねているのでソース構成が複雑にならない範囲で、かつてのわんぱくペイントやsaiの旧PC版位の機能を実装できれば良いかなーとか思っております. アルゴリズムの話でも色々面白い発見があったのだけど、こちらは言及するとどうしてもsaiの内部の話にまで及んでしまうので取り敢えず画面だけ. というかね、実験環境のつもりだったのだけど、ペンの1ピクセル近傍の扱いを自分の好みに合わせてチューニングしたら思いの外使い易く、戻るに戻れなくなってしまった為、自分用の「ペイントソフト」として完成させざるを得ないカンジ、シャーペン派と鉛筆派程度(?)の微妙な違いではあるのだけど(苦笑) # マスク実装するとしたら青と赤は使ってるソフトがあるから緑にしようかな?(えー --------------- 日記は分けるのが面倒なので、今月いっぱいは書き足しで行こうかと思います:-) |

| 2007/11/27 |

| 塗りのテスト、何だか良く分からない落描きですが、まぁこの位の塗りは出せるようになりましたというカンジで.

ちなみに描画等倍、、、多分自分でブラシエンジン作ってない人が見ても特性とかピンとこないのでサッパリな話かも(^^;; 要素は揃ってきたので取り敢えず仮UIにも取り掛からねば、年内に落描き程度には一通り使えるようなものを完成させて一区切りとさせたい所、余り時間的余裕も無い事であるし:-< # しかし、何故ペイントソフトを作る羽目になっているのか、これが分からない (いやマジで). 確か発端は友人の仕事の雑談でVBのPictureBoxとかで描画を効率的に実現させる方法を調べて色々試しているうちに、先の日記の話もあって、気がついたら今の形になっていた気もするのだが、、、???(ちなみにその友人の話も既に何の関係もなくなっている)

|

| 2007/11/21 |

| ここ数日あった事 通常ブラシ使用時の描画演算を汎用化して通常のRGB演算を全て可能なようにする、試しに乗算とスクリーンを実装するが、、、飛び道具だね、こりゃ. メニューに描画モードが沢山あるのは楽しいかもしれないが、殆どはかなり使い所を限定するので実際には余り意味をなさない. 一応レイヤーが動作、透明度保護と下のレイヤーでマスクも動作、演算モードも問題無いが「下のレイヤーと結合」の演算をどうするかで悩む、現状まだ解を得られていない:-< 筆ブラシのプロトタイプが完成、パラメータはできるだけ減らしたいが、描き味が固定化されるのは辛いしパラメータのホットスポットが偏るのも避けたい. またこの部分はかなり作り手の絵の描き方にも依存する気がする. 正解は無く微調整の繰り返しの為、意外とソフトごとの個性が出がちな部分かもしれない. 正しい設計、直交した設計をやっていると今のPCでも実行速度が足りない、関数呼び出しのコストを考えるとコールバックを使う余裕すらない個所も何箇所かある、今までの自分の経験した世界からするとかなり特殊 (部分的に正しい設計を壊す事はGUIのプログラムでは多いが、それが比較的広範にわたるという意味で) なので勉強にはなるが. 正しい演算が必ずしも良いとも限らない、直感的である事を追求するとパラメータや合成式に微調整が必要で経験則的になる. 無論そういう個所はそのままそのソフトの「癖」にもなる. 頻繁にタブレットを使用するソフトを再起動しているとたまにタブレットドライバが暴走するケースがある模様、正常に見えて筆圧データだけ狂ったものが来ていたり. 、、、とまぁ、こんな具合、まだまだ先は長い.

# 余談だが、こういう分野のプログラマが「SaaS?ありえないから」というのが妙に納得、今のPCでもCPU足らん事もあるし、そんなものにかまけてリソースを無駄遣いするソフトを作る位ならまだまだやるべき事があるという感覚か. SaaSの流れはBtoBについては管理上のニーズなんだけど、コンシューマベースではむしろ現在のソフト流通が限界に来ている事 (また世情にそぐわなくなってきている事) による作り手側の都合なのだよね. 無論その事情も分かる部分はあるが、目標を誤ると「やたら重いメーカー製ソフトと、軽い従来通りのフリーソフト」という話にもなりかねず、より事態を悪化させるかもしれない. Adobeの決定とか(まぁあの会社の最大の強みはソフト本体よりもディスプレイや印刷まで加味したノウハウにあるのも確かだけど). アーキテクチャの変更に伴うマーケティング戦略は常に両方のアプローチを平行して実行する事が重要で、NetscapeやdBase、Lotusなどがこの辺の選択を誤ってシェアを急激に落とす結果になった事は言うまでも無い話、果たして今後10年のコンシューマベースのPCはどうなるだろうか. --------------- 少々風邪気味、ずびずば.

|

| 2007/11/19 |

| データ構造の設計のつもりだったが、ふと思い立って座標補間時に曲線を使用するルーチンを組む、所謂滑らかな線を引く機能というよりはむしろFAVOなど低解像度タブレットで描画領域がタブレットの能力を上回った場合に線がガタつくという例の「アレ」である. 結果は、、、というかデータ量が変わるワケでは無いのでIntuosでは全く効果は感じられず、擬似的にデータを間引いたものではある程度の効果は確認できる、ただ少々問題があり、曲線補間は一般に三次曲線を用いる為、原理上ペンを持ち上げるまでは1つ前の点までしか確定できない、一般に送られてくる座標データは大量である為、この遅延はまず視覚では気付かない、ただ、感覚はどうも認識している模様で書き込んでいる際にごく僅かではあるものの同じ線をなぞるのが辛い、極めてごく微量ではあるものの手先の精度が落ちているように感じられる. 大体FAVO程度 (あるいは他のメーカーのいい加減な実装のタブレット(※1)) の、しかもある程度の大画像の縮小解像度でしか露見しないものであればこの辺の部分無理する必要は無い気もしてしまう、あるいはその状態はそもそもが精度を要求されないケースが殆どである為、必要な状況を検知してその場合のみ動的に切り替えるべきだろうか(※2) ※1) 聞いた話ではタブレット座標を擬似的に広く見せているのか実際には量子化された隣接ピクセルに移る間に補間された座標が一気に送られてくるものもあるそうな、無論そんなタブレットは役に立たない:-P ※2) 別にソフトを外に出すワケでは無いので思考ゲームのみの話だが、こういう場合スイッチに「曲線補間」とかあるとユーザーに期待されるデフォルト設定はONとなる、その方が良さそうに見えるという単純な理由による. しかし実際ごく微量でも上に書いたような分かり難い、そして想定が望ましくない差異を発生する場合、そのようなインターフェイスは適切な設計では無い事になる.

|

| 2007/11/18 |

| 昨日のルーチン、その後サンプリング定理も考えなきゃねーなどと思い立ち修正、若干の品質向上、、、したか良く分からん(えー そもそも有効なのが1ピクセル未満の精度の部分、しかも実際には縮小よろしく1ピクセル内に畳み込まれてしまっているので、多分綺麗になってる気しないでもないような、そうでもないような?昨日の話もそうだけど、この辺の微調整って限りなく主観である気も(苦笑) ブラシ描画の基本は大分固まってきたので、幾つか懸案事項はあるもののデータ構造のデザイン設計に入る. --------------- HDDを整理していてsaiの過去最終版(v0.8.05)を発見、インストーラが見つからずライセンスを認識してくれない(泣) んでいじる、わんぱくペイントとOpenCanvasのフリー版も発見したのでいじる、、、久しぶりの感想としては、もしかしてここ5〜7年でこの辺のソフトウェア事情って大きく進化した?(笑)ってカンジ. あの頃から結構基本は固まっている印象だったのだけど、改めて見ると色々事情が変わってきてるなぁ、と思う事しきり. さて次の10年はどうなっている事やら(※1) ※1) 正当な進化は期待したいけど、現状の機能のままでSaaS化だけとかだったら泣ける :-P

|

| 2007/11/17 |

| HBとBあるいは2Bの鉛筆、もしくは0.5と0.3のシャープペンの違いなど、微々たる感覚の違いで、何か違うのかと言われると回答に困るのだが、人間の感覚はそれをちゃんと知覚する. こんな↓具合 t1_pen.exeが先日書いたペンエンジンのもので、鉛筆としてのそれっぽさは濃度70〜80%程度、saiの鉛筆より少々硬めの芯の鉛筆もしくはシャープペンシルというカンジ. これに対しブラシエンジンをそれに近い設定にしたものがt1_brush.exeで描画方式の違いから濃度は50〜60%程度が妥当、鉛筆の芯は先のものに比べるとかなり柔らかめ. 気にしない人にとっては両者の違いなどどうでも良い話だし、上の2つの違いは正直意図したものでは無い. アルゴリズムの組み合わせで理論上殆ど結果が変わらぬ(上のものは合成方式も変えているが、それぞれに適した形を選択しているのでこれを例え同じにしても) 筈が実は微妙な感覚の違いは生じたもの. 同じようなアルゴリズムを使っていてもこの辺の違いがそのソフトの「癖」あるいは「味」として認識されているのかもしれない、などと思ってみたり. --------------- なお何人かの友人に聞かれたのですが、今の所これについて何かを世に出すつもりは無いのであしからず. 実験的な機能や上にあるような微妙な好みのニーズから自分用のグラフィックソフトを作る可能性はあるのだが、例え外に出すとしても内輪のみにすると思います. 理由はKOJIさんの作っているsaiの中身について知りすぎており、この辺かなり微妙な経験則的なノウハウの塊になっている為、流石に倫理として良くないという話. 少なくともsaiが軌道に乗る (いや、、、本当に発売するのって話は置いといて(ぉ) までは同分野での仕事を受けたりソフトを発表する気は無いのでご容赦願います ;-) 全く違う目的で手書きメモとか3Dペイントとかなら良いかとは思いますけどね、ただそれも機能を限定したものでもなけりゃソースは出せないので仕事じゃ絶対無理(笑) って事で一つ勘弁願います(って誰に言っているのだか(笑) |

| 2007/11/15 |

| 多分、、、生まれて初めて二日酔い. 普段めったに外では飲まない(嫌いなワケじゃない、実家に帰った時はよく飲む) 日本酒の美味いのがあったのでばかばか飲んでしまったのが原因、、、噂には聞いていたけど、やたらきつい、何かもう死にそうですX-< 親の心子知らず、とはまた少し違うけど、色々感慨深く、それに応えられるワケで無い事にまた微妙な心境になる. これと同じ思いは父の退職の時にも感じたものかもしれぬ、ただの区切り、なれど非常に大きな区切り. 結局の所人間は全てとなる事を宿命付けられるしか無いのかもしれぬが、そう知りつつやはり少し切ないような気分にもなる、そんな様々な思いをはせる秋の夜長、されば己もまた浮き草のごとく無常也や.

|

| 2007/11/14 相変わらずブラシエンジン作成中 |

|

取り敢えずこの位までは出せるようになりました(※1) タブレットの筆圧情報を使っているのでマウスでこの線が出せるワケでは無いです;-) 筆圧による濃度変化はもう少し難しくまだ上記エンジンに組み込んだ場合の描画は安定していません、場合によってはペンツール(筆圧によりサイズのみ変化可能)とブラシツール(筆圧によりサイズ+濃度変化可能、ペンツール程はっきりした線は出せない)の2種類に分けるかも、後はイレーサ(αに影響する以外はブラシツールと同様の挙動) で最低限のブラシは何とかなると思う. これに加えてレイヤーシステムの布石と描画演算の布石を組み込む所までを一区切りとしてやりたい所. まぁ別段何に使うワケでも無いのですが(笑) # 別に1ヶ月程前に昔saiの掲示板で知り合ったメンツの呑みの席で、X68000時代のsaiの機能で現行廃止された機能 (無論妥当な理由でオミットされたワケですが) の話題などで盛り上がって 「まぁそういうのは別にsaiに迷惑かけなくても自分で作るからいーよ」 と言った手前 (実際にペイントソフトを作るかはともかく※2) 少なくともいつでもやれる位の所まではやっておかないと口先だけっぽくてカッコ悪いじゃーん、とかムキになってるワケでは決して無いですよ、ええ(笑) ※1) しかし、こーゆーのって分かる人にしか分からないネタかも(笑) ※2) ブラシエンジンだけこれで後はMS Paintと同レベルとか言うのもジョークソフトとしては良いかも(ぇ --------------- 先日のGod of War2のアクションがやたらPS2版アルゴスの戦士に似ていたので、アルゴスの戦士を引っ張り出してきてクリアしてみたけど、やっぱり駄目なものは限りなく駄目でした(笑) DMCで例えるとボスとマリオネットだけのDMCというカンジでしょうか、しかも雑魚をマリオネットにするのでは無くマリオネットが出てくる所でしか敵が出てこない上に行動パターンが1パターン、しかも倒した雑魚は復活しない、ボスはグリフォンが延々飛んでいるだけのようなアルゴリズムという酷い出来(シーングラフィックだけは良く出来ているだけに余計泣ける). 似たようなアクションのゲームでも正解を踏むのとことごとく間違いを踏むのとでここまで違うものかと痛感しますね. ソフト開発もまた然り;-)

|

| 2007/11/6 |

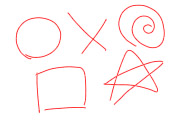

| 少々色々あってフリーハンドによる線の描画テスト(実寸) たかだかマウスで線を引くだけなのだが、やってみるとこれがなかなか奥が深い. ようやく何とか人に見せても良いかなというレベルの線が出せたかもという具合

ちなみにタブレットデータではなくマウスイベントのみで座標取得、座標補正と曲線補間にアンチエイリアスといった具合. 荒いマウス座標が必要なのは先日購入したLOOX Uのタッチパネルでは如何ともし難い為だが、それなりに思うようには描けているカンジ、ただ座標補正の影響で小さな動きはやはり拾い辛い、ちなみにテストプログラムはこんな具合 ここ数週間はペイント用のブラシやレイヤー合成のエンジンをいじっているのだけど、個別のチューニングやらが色々あり簡単なようで意外と難しく、まともにペイントソフトを作れる位の最低限のノウハウを身に付けるだけでもやはりガチで1年位は試行錯誤が必要な気がする. そこまで時間があるか、という悩みはあるのだが(苦笑) --------------- 先日のGod of War2は結局Normal+Hardで4周+チャレンジモードクリア. 感想としては1より洗練されているものの進化は無いというカンジ、色々不満は解消されグラフィックも見せ方で補っている部分もあれPS2としてはトップクラス. ただ反面アクションに目を向けると相変わらず敵の攻撃中のスーパーアーマーと防御の硬さ、それに対する回避の性能の良さが戦闘の難易度の要になっていたり、技の強弱が極端な部分は変わらず. また1に比べると複合技が増え単発技が減った為、技を組み立てる楽しみが減った事と、敵が嫌と言う程出てくる (ある意味1のマンネリ感の部分でもある) 事が無くなった為、テンポは良くなっているものの初回プレイの勢いから少々覚めてくると少々物足りなさは感じる. とは言えこのタイプのゲームでは(最高とは言わないものの)相当出来は良い方なので、やって損をする事は無いようなそんなカンジ. 、、、しかし最近は総じてアクションは国産で面白いものは稀で、洋ゲーの方が安定して面白いものが多い気がするのは如何.

|

| 2007/10/25 |

| God of War2発売、という事で最低2周するまで篭ります、探さないで下さい(笑) # どういうゲームかと言うと大体こういうゲームです、youtubeのネタ画像だけど、得てしてこのゲームの残虐表現は(個人的に)ギャグにしかなってないのでイメージ的には似てると思う:-P # クリント・イーストウッドやスティーブン・セガールがネタにしかならないのと似たようなもの;-) --------------- プログラムネタは何故かここ4日程いじっているエアブラシルーチンが折り返し部でダマになってイマイチ. KOJIさんがsaiの開発で言っていた内容が実感できたり、簡単に見えて良いものを作ろうとすると意外と難しい(アルゴリズムの微調整、速度や演算精度etc.) まぁこれもクリアするまで中断です(ぉ

|

| 2007/10/22 |

| ベニクラゲ萌え(ぉ しかし、若返りの結果蓄積された情報が欠落してるんだったら、特殊な形の単性生殖とどう違うんだと思ったり. DNAの劣化はどうなるんだろーとか、修復過程があるならそれは医学に役立ちそうだけど、一般イメージされる不老不死ってのはちと違う. 俗に言う我々の「生命」の認識って結構実は曖昧なものだよね、などと思ってみたり. ウーフはおしっこでできてるの?なんて哲学的命題は中高生の頃悩めばそれでよろしいが(えー # まだ科学的には不可能だが経年劣化しない(もしくは神経細胞よりはるかに劣化しない)人工の神経細胞みたいなものが仮に作れたとして、徐々に脳をそれに置き換えてゆけばそれは不老不死と言えるだろうか、あるいは外部から壊れてゆく脳細胞を補充する場合はどうか、逆に既に存在する停止した(他人の)脳細胞を増設した場合自我はどうなるか、逆にある時点で2つに分割された脳は1つの自我なのか、2つの自我なのか(神経細胞活動前の分割は所謂双子だ、クローンも同じで単なる時間のずれた双子でしかない) 等々考えるだけで面白い.

|

| 2007/10/21 |

またまた2ヵ月後、生存確認されたりしてしまいましたが一応生きてます(笑) ちと面白いものを見つけた 回転する画像を見るだけで右脳と左脳のどちらを使っているか分かるらしい、実際の画像のページはこちら 自分で試した所両方に見えてしまい傾向は掴めないカンジ、ただ面白いのは文章などを読んだ後は時計回りに見え、画像を眺めた後はやはり反時計回りに見えているという所. 一応文章に書かれている内容と一致している、うーむ. 似たような話であったのが (うろ覚えではあるが) 人間がものを考えて視線をさまよわせる場合に右上を向く場合論理的な何かを、左上に目が行く場合情景的な何かを想像しているという話もあった、これまた自分でやってみるとものの見事に一致してて面白い. --------------- 興味深いと言えば男女の性差による脳梁 (右脳と左脳を繋ぐ部分) に関する話で、一般に女性の方が男性よりもこの脳梁が大きい(広い)※1脳梁は右脳と左脳の間での相互の情報伝達を司るワケだが (ここから仮説) ここが広い方が情報が流れ易いとの推測もでき、個人的には男女の論理性の差異はこの部分によるのではないかとも思っている. 無論個体差はあるが、議論した場合に感情論を含められてウンザリするケースは男性との議論よりも女性との議論でのケースの方が多い気がしている. 無論個体差は大きく、男性であってもいちいち議論の際に「それは感情論・主観だろう」と何回も指摘せねばならないタイプも存在するのも事実. サヴァン症候群(脳梁が切れている状態、アインシュタイン等高い記憶力を示すケースもある) の例など見て分かる通り、右脳と左脳の伝達が良いからと言ってそれがそのまま世間で言う「頭の働き」に影響するものでは無く、むしろメインの活性状態となる神経ノードの持続時間のみに影響する問題ではなかろうかと思う. 私事ではあるが自分の場合理屈っぽく、殆ど他人に何か感情をかき立てられる事が無い反面、一旦キレると爆発的に激昂する性格などはこの脳梁が逆に狭いのではないかとも思う. 若干部位は異なるが過去に行われたロイコトミー(ロボトミー、前頭葉切除手術の事)の臨床例では、うつ病患者や凶悪犯罪者などの行状が改善し、おとなしくなるものの一旦激すると感情に歯止めが効かなくなりより凶悪な犯罪を犯すケースが続発し問題となった、このケースもまた情報伝達の活発さによる気持ちの切り替わり易さや、感情に対する他の部位からの抑制効果の活性の度合いを考える指標とはなるまいか. また物理的では無くノード的に分断された状況が多重人格症などに影響しているのでは、などと個人的には考えている. 多重人格症は幼少期など脳の知識ノード構築期に過度のストレス(虐待等)に晒されて発生するケースが多い、脳自体の防衛行動により虐待などに関連する過度のストレスを与える記憶ノードを切り離し、殆どの場合にそのネットワークが想起されず、稀に想起され殆どの部位から切り離された結果独自の人格にのようなものになるのでは、という具合、、、本当は多重人格症などの脳の活性を細かに調べたレポートなどがあれば検証できるのだが、一歩間違えば人倫にもとるので余り見かけないのが少々残念(ぉ 何にせよ意外と脳というのは面白い、伝達物質の流量が少々変わるだけで何をどう感じるかといった心にも大きく影響する. 良く誰かを非難している話を聞く度に「でもそれはその人が怠惰なのか、あるいは生物個体としての限界なのか」という話をするのはこういった視点からでもある. また生存の為の防衛活動が神経網の発展させ(主にこの5億年程) その高度化していった果てが脳であり、また防衛情報の蓄積・有効利用の副産物が我々が我々であると思っている「自我」であると考えると実に感慨深く、生命とは素晴らしいものだと感じさせられる(※2) ※1) ある話によるとゲイはこの部分が一般より広いという話も聞いた気もするが、出典が不確かな為ちゃんとした研究によるものかは不明. ※2) ただ残念な事に、最も悲観的な試算では後数億年程度で太陽の活発化に伴い地球の表面温度は80度程度まで上昇し、海洋はほぼ蒸発する、わずか特殊な細菌などを除き現行のタイプの生物はほぼ死に絶えるという予測が立っている. そういう意味ではそろそろこの生命の進化も折り返し地点に来ているとも言えるのだそうな. とは言え自分にとっては今後数億年、生物の進化がどのような形態を取るのか知りえないのが (かなわぬ望みながら) 残念でならない. --------------- GL赤本の新版が翻訳されていたので購入、以前翻訳されていた第2版がOpenGL 1.1であったのに対し、今回の第5版では OpenGL 2.0までの仕様が言及されている、一応ほぼ最新の情報についてまとまっているのでOpenGLを扱う上では良い本ではある. ただ、差分の部分がOpenGLのどのバージョンからのサポートなのかに関する記述が無く、実際Windowsの場合OpenGLの最低サポート要件は1.1までで、拡張機能のサポート状況は環境によりまちまちだったりするので対応グラフィックカードを広く取りたい場合などは有効性に疑問は残る、またこれらの拡張機能は結局アドレス取得により使用する為、必ずしも書かれているコードフラグメントがそのまま通るワケでは無いのも少々敷居が高いかもとは感じた. (自分の環境の場合ノートではOpenGL1.4まで、デスクトップはnVidiaのカードで2.0までだがGLSLに部分的に実装されていない機能もアリ) 実際この辺の情報はネット上で得られるので、仕様に関する総合的なリファレンスや、ある程度まとまった論説を読む位かも、旧版を持っている場合は無理して購入する程でもないかもしれない(買ったけど;-)

|

| 2007/8/22 そろそろ日が短くなってきているかな. |

気が付いたら先の日記から1ヶ月経ってる訳で. 何かもう連日暑くってどうしようも無いですね、個人的に暑いのは大の苦手なもので、この6月からエアコン入れっぱなしで家の中は常時毛布に布団をかぶって寝るのが丁度良い位の温度に保っているのですが、それでもどうにもこの連日の暑さにはやってられません:-< # クーラー入れっぱなしは自律神経系に大きな負担をかけるのですが、ある程度温度が一定の状況に保つようにしていれば実はそれ程ダメージは無い気もします、逆に用事など日中暑い状態に居て寝るときだけとかだと翌日やたらダルくなりますが(笑) まぁ実は色々やってますが、余り書く程の内容でも無いのでというカンジで、自分用のグラフィックビューアを作ったり.NET用のUPXを作ってみたり、ActiveScript(not DLR(※1))から.NETアセンブリが呼べるwsh(cscript.exe)互換ホストを書いてみたりというカンジ.

※1) ActiveScript Hostで.NETを使うのは幾つか制限があるのだが、起動は一瞬 & 殆どのOSで動作する、DLR対応のほかの言語がどうなるかは分からないがIronPythonの場合対話環境の起動に2秒、GUIアプリのフォーム表示まで4秒という具合につきかなり頭の痛い話、例え実行速度がそれなりでもユーザビリティの為のホットスポットはハズしちゃいかんような気もするが. しかし改めて今回作ってみたWSH.NET(笑) など使っていると、実に不毛な気がして(笑) 結局技術の焼き直しが延々くり返されているのだなぁなどとも思ったり、確かに開発者のWindows離れは深刻な問題なのかもしれないが、技術におけるOSのアップデートへの動機及び必然性なども実に希薄であるし、どうにも客寄せパンダ的な打ち上げ花火ばかりというのはどうかというカンジ :-< 開発環境のフリー化とかMVPなどとユーザーコミュニティの一部を持ち上げる等、やたらと開発コミュニティ迎合型の戦略を見ていると、やはり開発者及び開発のメインストリームAPIのWindows離れは (MSにとって) 実に深刻な問題なのだろうなぁなどと思う事しきり. --------------- 最近富士通のLOOX Uというノートパソコンがちょっと気になってまして、XPの販売が来年1月までという事ですし、安全策としてXPのノートなど買っても良いかなぁなどとも思うワケです. カーネルのメモリ占有率やシェルの安定性を考えると本当は2000の方が良いのですが、今後5年程度の安定した環境(えー) を見越してそろそろXPをサブとしても良いかなぁなどと考えている次第(笑、、、とも言えないけどVistaがあの産廃状態 (上の記事からリンクされているブログでもえらい言われよう) ではちょっと:-< どうにも重いモノを持ち歩くのは好きでは無いので、B5より一回り小さいこの程度ならまだ何とかそれ程邪魔にもならないかなぁ、などとも思うワケです (それでも文庫本よりでかいワケですが、、、) 、、、ただ難点はメーカーが富士通って事なんだよねぇ(まぁSony製とF製どちらが良いと聞かれると迷う所だけど;-) # それ以前に自分の生活にモバイルPCなんて必要か? ってな話もあるのですけどね(駄目じゃん. --------------- 自作言語の改修はほぼ完了、細かい所や必要に応じてライブラリの追加などは行うものの言語構造に関してはほぼfix. 現時点でコードは7万行に到達(※1) 組み込み関数が300個にスクリプトライブラリが150個、何かもうドキュメントとか無理. ってな事で永遠のInternal Softwareなワケです(笑) まぁ実際プロトタイプ効率は上がっているし、所詮言語などプログラマの数だけあって然るべきものであるのでまぁ良し. またいずれここで得られた考察を他所で活かす事もできましょうというカンジ. ※1) 今まで趣味で作った中で比較的大きなモノではTB_ShaderTreeがおよそ4万行であるので、その倍程度、まだこの位なら個人で全貌を把握できる規模な模様. ちなみにKOJIさんの作っているsaiのコードは現時点で12万行との事、、、もう少しだな(何が?(笑)

|

過去の雑記

2007年 7月

2007年 6月

2007年 5月

2007年 4月の雑記はありません.

2007年 3月

2007年 2月

2007年 1月

2006年 12月

2006年 11月

2006年 10月

2006年 4月〜9月の雑記はありません.

2006年 3月

2006年 2月

2006年 1月

2005年 12月

2005年 11月

2005年 10月

2005年 9月

2005年 8月

2005年 7月

2005年 6月

2005年 5月

2005年 4月

2005年 3月

2005年 2月

2005年 1月

2004年度