| 【雑記】 |

| 2008/1/31 何か変だ |

| これを書いている時点で1/31日になった所、という事で1月も終わりなのだが、そんな話では無い. 日記を見る限り前の日記を書いてから3日「しか」経ってないらしい. どうにもここ数日時間の感覚がおかしい、ここ数ヶ月既に時間の感覚が変だが、ここ数日は完全に実時間感覚を喪失している感があり、地味な修正が多かったが感覚的には10日程度の時間密度の感覚があったのでかなりの違和感を覚えている. 今までもプログラムが乗ってくると「テンションの高い状態で」似たような感覚は何回かあったのだが、今回のは「そういう状態」では無い、むしろ残件で面倒な所が残っているよなぁとか、そういうダウナーな状態で様々な事象が粛々と進行するカンジ. かといって詰め込んでいるような感覚でも無いのが不思議な所. もしかして傍目から見ると恐ろしい勢いでソフトが組みあがっているんじゃなかろうか、などとも思ってしまう、もしかしたら何か上手く一皮剥けたかな、あるいは単なる錯覚か、はて? まぁ例え一皮剥けても元が未熟なので、まだまだ先は遠いのですけどね;-)

|

| 2008/1/28 |

| 伸び伸びになっていた選択領域の保存関連の機能実装、伸びてた理由は単にマスクリストコントロールの作成が面倒だっただけなのですが(笑) ちなみにこういうのは標準的なオペレーションがある場合はそちらに合わせた方が良いのだが、PhotoShopのアルファチャンネル周りのオペレーションはどうにも扱い辛い気がしたので、結局独自デザイン的にしてみた.

|

| 2008/1/26 |

| 画材シミュレータを目指すつもりは無いと言いながらもどの程度「それっぽく」できるかのテスト(クリックで原寸) いつものごとく適当な題材なのは勘弁 ;-) これ以上求めると安易なアプローチでは無くシミュレータ的なになりそうな気も :-< |

| 2008/1/25 |

| バグ取りやら機能追加やら. フィルタの実装インターフェイスの検討でテストとして「ガウスぼかし」を付けてみたが、、、ヤバいね、コレ. 殆どのエフェクト基本になるもので、これと変形機能とグラディエントツールとオプティカル系の合成モードがあれば出来る事の幅は飛躍的に上がる、上がるのだが、、、 この辺を有効活用する場合殆どがPhotoShop系のエフェクトテクニック的な使い方で、画像を「加工」しているという感覚が異様に強い. ソフトの方向性によっては大きくブレるだろうなーというカンジ. まぁ実験環境として拘らないが開発方針な為実装はするが、早めに実装すると作っている人間ですら表層でできる事に惑わされてコアの部分がおざなりになりそうな具合. まぁどの道この辺の機能を有効に使う場合選択範囲の機能の充実が異様に重要になりそうではある ;-) それ以外では投げ縄ツールに折れ線・曲線モードを付けたりと比較的安直な部分の実装に終始. グラデーションツールはジッタリングも含め実装したが、これまた合成モードによって見え方が違うので扱いが難しい、しかしフラットな256階調では階調が足りない、色々悩ましい:-< まだまだ続きます. |

| 2008/1/21 |

| 何となくの気紛れでスポンジツール(彩度操作)とぼかしツールを実装、スポンジツールはどうというでも無いが、ぼかしツールは描画バッファの都合上少々無理矢理に実装. ただレタッチとしての効果は有効で先の覆い焼き・焼き込みツールと併用するとツルツルテカテカのベタなPhotoShop塗りが再現できる(笑)

エフェクト系が充実してくると上みたいな質感は楽に出せる、2次的なエフェクトでは〜ライト系の合成もかなり有効なカンジ. 自画自賛っぽくてアレだが、ここまでできるようになると、正直作ってて複雑な心境にかられるのも事実、、、うーん (まぁこの辺の事情は周囲には話してるのでアレだが、やっぱ宜しくないよなーというカンジ(--;;

せめて10年前ならねぇ、などとこれはこれで結構イライラするsigh |

| 2008/1/19 |

|

多少組み立ては必要で、まだ自然にというよりは飛び道具的な要素が残るが上記の機能のみで下程度の質感は出せるのでまぁ良しとする事に.

こんな具合、色が薄いので描画レイヤは最終的に自己乗算で2枚重ねなのは水彩系の表現でよくやる通り. 余り突っ込んでもきりが無いし、時間も無いので第1段の画材表現は一区切りとして (と言ってもPainterを除けばほぼ水準レベルの表現はできる筈) 再びワークフローを考慮したGUIデザインと内部構造の確定に向けた作業を続行する. # というか、今出来る範囲で無理をせず取り敢えずのペイントソフトを作るという当初の構想からすると既にぶれてしまってる気もするが ;-) --------------- 連日の冷え込みで見事に風邪をひいた模様、若干喉が痛い. --------------- 余談だがここ暫く上のペイントソフトを作っていて苛立ちだけがつのって行く. 今回の製作の意図の一つにパッケージ系分野で言う所の中規模ソフトの開発を通してそれを仕事も含め実践できる方法論の足がかりを得られればと思っていたのだが、開発を進めるにつれ、あらゆる材料が開発及び品質におけるメソドロジー(方法論)は各個体の力量を超えて作用するものでは無いと示している. 結局の所この程度の規模(但し内部的な複雑さは比較的大きめ)ですら工業化の限界に抵触する、ペイントソフトという特異性による部分を考慮しても、結局の所人が最も重要であり、開発と品質は管理よりもむしろ個人に大きく依るというありきたりの結論に帰結してしまう. 上記の内容にソフトウェアとビジネスという部分を考える場合、全ての見積もり可能な開発は製品としてそれ自体強みにはならない (例外は見積もり結果の規模が非常に大きくそれを実践する資金規模が容易に参入できない規模にまで達している場合のみ) という事実を加味すると、結局の所僕自身のテーマ (もしくはトラウマ) における命題は悲観した結論に帰結してしまう. 何となく漠然とした直感では既に結論は出ていた部分、とは言えその反証を求めたいと思う弱さもまた哀れな部分、何とも何とも、上の内容を覆す反証を得たいとネタを振るも未だ己の経験を以って真っ当に返って来るだけの解は得られず、悲しき哉sigh |

| 2008/1/18 |

|

、、、表現の幅を考えるとこれはまず実装せざるを得まい. それ以外では内部構造が定まってきたので仮置きだったundo機能をレイヤーオペレーションにも対応、これでundoは完全に機能するように. 先に書いた水彩境界機能は発色やブラシ感などがまだ十分では無い為それ用の調整を模索する必要があり未決. 水彩的な発色を考えると薄めでも強く発色するような専用のレイヤーモードを考えた方が良いのかも(Painterのフィルタ(Gel)レイヤのような)という気もするが汎用的な演算の中に混在させる事を考えると葛藤がある. また合成式が凝り過ぎて色特性が予測できないものであってはいけないなど色々悩む所. 、、、こんな内容の会話以前にもしたような(苦笑)

|

| 2008/1/14 |

|

おまけで水彩境界を付けてみる. 余りこの機能は他のツールでも使いこなせてないのだが、ブラシテクスチャに対応しないと少々単調になるきらいがあってイマイチ単体では苦しい気がする. 今回の実装に含めるか否か、、、含めた場合はブラシテクスチャに対応しないと片手落ちになりそうだし、ブラシテクスチャの次はキャンバステクスチャになり、、、結局はsaiと同じ道筋に:-< KOJIさんにも揶揄されたけど、何かこの所ことごとく似たような結論に行き着いてるようなorz テキストツールのインターフェイスは完成、内部フロータの仕様が固まれば何時でも実装可能に.

|

| 2008/1/10 |

| 移動ツールに拡大縮小機能追加完了、色々な意味でおもいっきり疲れた(特に高精度Previewと速度の部分) ふぅ.

|

| 2008/1/9 |

| 選択範囲の移動ツールに回転機能を追加、実装するつもりは無かったのだが (まだ組み込んでないが) フォント機能入れるんだったら回転も要るよなぁ、という話になり実装、そうすると次は拡大縮小が無いと不自然という話になり更に泥沼になりそうな予感、、、これは移動ツールのデータ構造を見直さないと対応できそうもないので、作り直しになるか妥協するかの究極の選択に X-< というかツールにおける必然を突き詰めて行くと際限が無い分野だなぁ、、、はっきり言って全然時間が足りない、一日48時間欲しい、、、ってマジシャレにならぬ、うーむ :-<

|

| 2008/1/7 |

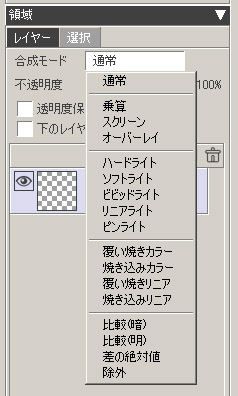

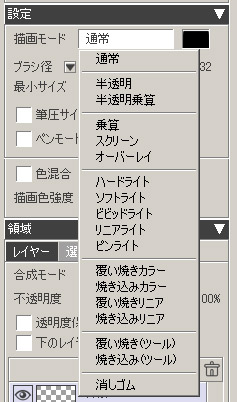

| 昨日のリストに続きレイヤーとブラシモードの両方にそれぞれ 色相, 彩度, 色相と彩度(カラー), 輝度 を実装(なお合成式がブラシとレイヤーでは異なる) 事態は更に混沌とした状況に. 、、、使用頻度を考えると多分レイヤーオプションの方は間違っていない(※1) が、描画モードの部分は見せ方を考えないといけないだろう.

※1) 無論ペイント機能メインとして考えた場合にこれだけのモードが必要かどうかは大いに疑問になる、大半はエフェクト用としてフィルタ機能と組み合わせなければ意味を成さないものであり、レタッチ的な機能が充実しなければ片手落ちとなる. ただ意図として「実験用」という部分がある事、またsaiと同じ結論に行き着いても面白みに欠ける (この所往々にして普段KOJIさんが言っている内容と同じ結論に到達してしまっている為、非常に気分が宜しくない(えー) ので少々無理をしても良いかもというカンジ ;-) (※2) ※2) このソフトを書くきっかけの一つが友人との雑談で、グラフィックソフトに慣れていない友人がsaiですら難しいと言った話だったのだが、少なくとも僕自身をターゲットとする限りにおいてむしろ更に複雑なものになりそう、という事で残念ながら先の呑みの席での発言は果たせそうにありませぬm(_ _)mスマン>O先輩 恐らくそういうターゲットにはそれ用のものを専用に設計するのが妥当でありましょう、少なくとも僕自身のエゴは (商売関係なしで自分のプライベートの時間を割く限り) 自分の要求以下の所で妥協するよりも、自分が効果的に使えるものを作る方がはるかに魅力的で抑える事ができそうもありませぬ. 無論商売ならまた別ではありますが;-) ただそれも何処に妥協ラインを引くのが妥当か、何処まで誘導できるか、どれだけのポテンシャルの余地を残すかに関しては上にあった分析が正しいかについては議論の余地が大いにある所でしょう (まぁその結論の一つが今のsaiの設計、ただ確かにおじいちゃんおばあちゃんにも、となると難しいかもしれない、ただ間違えるとメーカー製のプリンストールマシンに入っているようなお仕着せの冗談みたいな、全然使い物にならないお絵描きツールになってしまうので、最初の閾値を何処に設けるのかは色々難しい話になる).

|

| 2008/1/6 多機能主義者の陰謀 |

| 、、、(--; 、、、、、、、(--# 、、、駄目だな、うん.

|

| 2008/1/5 |

| 遅ればせですが、あけましておめでとうございますm(_ _)m 月並みではありますが、今年もよろしくお願い致します、というカンジにて(^^)>各位 --------------- 帰省中にマジックワンドとグラデーションツールとテキストツールのアルゴリズム部作成、帰ってきてからブラシモードで覆い焼き・焼き込みを実装して試す、帰省中のものの組み込みはさておき、覆い焼きと焼き込みについては飽和し易い為、画像の加工としては良いもののブラシとしてはスクリーンや乗算の方が(まだ)使い易いかもしれない. 極端な演算 (除算による一定比率でのスケーリング) の為レイヤーのビット精度が8ビットでは切り落とされた情報の部分が強調されやすく、レイヤーモードとしてはアリだが、ブラシのように重ねて塗るような方向性には全く向かないので思案所. まぁこんな具合で卒業研究、あるいは飲みの席の雑談を引きずったネタはもう少し続きそうです、まぁ年の区切りとは言え別段何が変わるでも無く、思いついた時にやろうと思った事をやれば良いだけの事、全てはここまでも、またここからも繋がっているものでありましょう ;-)

|

過去の雑記

2007年 8月〜12月

2007年 7月

2007年 6月

2007年 5月

2007年 4月の雑記はありません.

2007年 3月

2007年 2月

2007年 1月

2006年 12月

2006年 11月

2006年 10月

2006年 4月〜9月の雑記はありません.

2006年 3月

2006年 2月

2006年 1月

2005年 12月

2005年 11月

2005年 10月

2005年 9月

2005年 8月

2005年 7月

2005年 6月

2005年 5月

2005年 4月

2005年 3月

2005年 2月

2005年 1月

2004年度